В октябрьском номере журнала "Наука и религия", который на днях увидит свет, читатели познакомятся с рецензией известного российского политолога Анатолия Черняева, посвященной двадцатисерийному фильму Николая Досталя "Раскол". Телевизионная премьера сериала состоялась в сентябре нынешнего года. Этот кинематографическое полотно, названное режиссером "фильмом-фреской", посвящено одному из судьбоносных, узловых моментов истории Руси позднего Средневековья - церковному расколу XVII века.

Для автора рецензии фильм стал серьезным поводом поразмышлять и о российской истории - временах прошлых и нынешних.

Как отмечает Анатолий Черняев, свойственная человеку потребность осмысления прошлого особенно сильна во времена перемен, когда обновляется не только современность, но и отраженная в ее зеркале история. Чуткий индикатор таких процессов – российский кинематограф. Со времен "перестройки" снято немало фильмов, посвященных переосмыслению нашей Новейшей истории. Роковой драматизм XX века закономерно приковывает к себе внимание, но становится ясно, что его катастрофические события не могут в полной мере объяснить сами себя, ибо укоренены в более давней истории России, пишет Черняев.

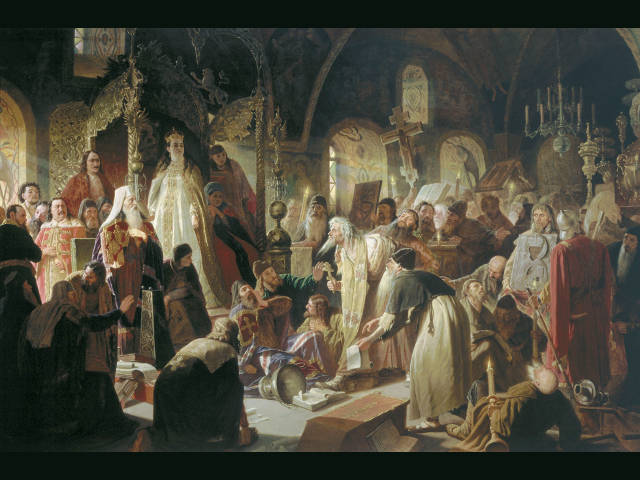

По его словам, фильм Николая Досталя – бесспорно, яркое и важное событие в российской культурной жизни. Он выполнен в особом, редкостном для нашего кино жанре художественной кинохроники, с бережным и внимательным отношением к историческому материалу. Изображая события, для участников которых обрядово-бытовые стороны жизни обладали колоссальным значением, наполнялись религиозным смыслом, создатели ленты постарались как можно точнее воссоздать картину повседневности XVII века.

Главные действующие лица исторической телевизионной фрески - царь Алексей Михайлович, Патриарх Никон и протопоп Аввакум.

Патриарх Никон посвятил жизнь безнадежному, заведомо проигрышному делу: намеревался насадить в России теократический строй, при котором господствующая роль в обществе и государстве принадлежала бы Церкви. Он ориентировался на идеологию и практику папского Рима, в XII–XIII веках вплотную приблизившегося к реализации идеала теократии. Учение Никона о превосходстве "священства" над "царством" повторяло аргументы Римского Папы Иннокентия III. При этом Никон полемизировал с русским царем, а Иннокентий – с императором Священной Римской империи. Однако к XVII веку в Европе выросли мощные режимы абсолютной монархии (Англия, Франция, Испания), которым Римские Папы уже не могли, как прежде, диктовать свою волю и потому вынуждены были отказаться от былых политических притязаний.

Между тем, как отмечает Черняев, на православном Востоке, в том числе на Руси, теократическая идея никогда не пользовалась успехом, напротив, здесь преобладала модель "цезарепапизма", в рамках которой Церковь сама контролировалась светской властью.

Интересы царя и Патриарха совпадали лишь на первых порах, когда оба мечтали о торжестве Третьего Рима, о собирании всех православных народов, томящихся под гнетом иноверцев – мусульман и католиков, – под властью державы Московской. В этом смелом геополитическом проекте каждому отводилась своя роль: Алексей Михайлович должен был стать императором Третьего Рима, наследником и осуществителем идеи Священной Римской империи, а Никон – Вселенским Патриархом, православным "Папой".

Важным условием реализации этого проекта была реформа русской Церкви. Ее целью было установить единообразие богослужебной практики в России с другими православными странами и тем самым устранить возможные препятствия для их присоединения к Третьему Риму. Можно долго спорить, насколько оправданны были церковные нововведения, какие обряды и редакции богослужебных книг больше соответствуют православной традиции – старорусские или заимствованные реформаторами у греков.

Как показали исследования непредвзятых историков и литургистов, защитники старого обряда во многом были правы: двуперстие действительно древнее троеперстия, а церковные книги редактировались никоновскими "справщиками" по-дилетантски и с невероятной поспешностью. Но главная проблема, пожалуй, не в этом. По меткому замечанию протоиерея Георгия Флоровского, "тема раскола – не обряд, а царствие". Спешность и грубая насильственность реформы Патриарха Никона диктовалась ее политическим подтекстом: недаром она стартовала в 1653 году, одновременно с объявлением войны против Польши за Левобережную Украину.

Таким образом, никоновская реформа ознаменовала собой новый имперский вектор исторического развития России, отмечает Анатолий Черняев. С одной стороны, стремление российского престола к расширению государства, в частности за счет присоединения древней киевской "отчины" и "освобождения" угнетенных православных народов, вполне закономерно и едва ли предосудительно: все великие державы формировались путем экспансии. Однако в России XVII века имперский вектор характеризовал не только внешнюю, но и внутреннюю политику, означал колонизацию как новых территорий, так и собственного народа, которому отныне надлежало "безмолвствовать".

Первые десятилетия после Смуты, пишет автор рецензии, – время подъема русского национально-религиозного чувства и пробуждения общественного самосознания, выразителем которого явилась новая генерация священников из Поволжья – именно там усилиями рядовых "граждан" недавно формировалось героическое народное ополчение для спасения России. Эти пастыри возродили забытую на Руси практику живой, импровизированной проповеди и стали настоящими народными трибунами. В своих проповедях, привлекавших массы людей всех сословий, они соединяли духовную тематику с осмыслением злободневных социальных проблем. Кроме того, они обладали мощным влиянием на свою паству, наставляя прихожан на исповеди, будучи духовными отцами многочисленных "покаянных семей".

Выражаясь по-современному, эти священники, выходцы из народа, выступили глашатаями и неформальными лидерами зарождавшегося в России гражданского общества, которое убедительно заявило о себе в ходе Смуты. Видя эту новую растущую силу, царь Алексей Михайлович попытался опереться на нее в начале своего царствования и собрал в Москве наиболее авторитетных ее представителей, составивших знаменитый кружок "боголюбцев". Самый яркий и выдающийся из них – протопоп из Юрьевца на Волге Аввакум Петров, который впоследствии, как почти все "боголюбцы", стал вождем староверия.

Аввакум, по словам Анатолия Черняева, канонизирован не только старообрядческой Церковью как учитель и мученик старой веры. Он также "канонизирован" и отечественной культурой – как оригинальнейший древнерусский писатель и вместе с тем – один из первых в русской истории "диссидентов", нонконформистов, исповедников идеи.

Феномен Аввакума настолько масштабен и многогранен, что его невозможно вписать в какую-то упрощенную схему. В идейной борьбе XVII века Аввакум защищал традицию, отстаивал старину, но при этом сам во многом являлся новатором – реформатором литературного языка, пионером автобиографического жанра, изобретательным и остроумным полемистом.

Деятельность Аввакума, как и всю историю раскола, можно рассматривать по-разному. Зачастую это делают так, что, как говорится, за деревьями не видят леса, сводя все дело исключительно к разногласиям по поводу книг и обрядов. На взгляд Черняева, продуктивнее иная, комплексно-историческая точка зрения, которая позволяет увидеть в конфликте вокруг церковной реформы не только специфический религиозно-обрядовый спор, но и проявление грандиозной социальной драмы.

Оппоненты Никона защищали традицию веры и благочестия, которая служила воплощением национальной совести, ибо двуперстие было атрибутом прославленных святых-"чудотворцев", олицетворявших нравственный идеал древнерусского общества. Старая вера помогла русским людям вынести татаро-монгольское иго, сохранить свою государственность в испытаниях Смуты, остаться единственным в мире свободным православным народом. И вдруг – реформа по образцу греков, которые предали православие на Флорентийском соборе и заслуженно оказались под гнетом "басурман"! Неудивительно, что такая реформа была воспринята как попрание русского национально-религиозного достоинства, как предательство наследия Святой Руси.

Фактически начало раскола – не в протестной реакции староверов, а уже в самом замысле подобной реформы, обнаружившем пропасть между властной элитой и поднимавшим голову русским обществом, гласом которого выступали "боголюбцы". Оказалось, что высшая церковная и государственная власть в сущности не знает, как верит и чем живет управляемый ею народ. То, что для него священно и неприкасаемо, для нее – лишь разменная монета в политической игре. Более того: продвигая реформу путем насилия и кровавых репрессий, власть показала, что совершенно не желает этого знать и с этим считаться. Вот почему знамя старой веры стремительно сплотило вокруг себя огромные массы народа, признавшего эту власть антихристовой...

Раскол – это не только сюжет из русской церковной истории далекого XVII века. Ведь тогда "в раскол" ушли прежде всего те, кому было небезразлично, как верить, думать и поступать. По другую же сторону баррикад оказались люди типа Патриарха Иоакима, который говорил: "Я не знаю ни старой веры, ни новой, но что велят начальники, то и готов делать и слушать их во всем". По оценкам специалистов, к старой вере примкнула примерно треть православного населения России – наиболее принципиальная, трезвая, трудолюбивая, доброкачественная часть русского народа. И она была поставлена властью вне закона и подвергнута суровым гонениям. Немалая часть староверов была вынуждена покинуть Россию – это и есть настоящая "первая волна" русской эмиграции.

Александр Солженицын считал: "Если бы не было XVII века, то, возможно, не было бы 17-го года. То есть те грабли, на которые мы все время наступаем, были обронены в XVII веке. Оказались расколоты власть и народ, Церковь и власть, Церковь и народ". Раскол явился симптомом опасной социальной болезни, которая, увы, стала для России хронической. Природа этой болезни – в оскудении солидарности и взаимного доверия не только между властью, народом и Церковью, а во всем общественном организме, порой даже между членами одной семьи, заключает Анатолий Черняев